湖北吴氏网

吴腊保:探究蛮村为何称梅里

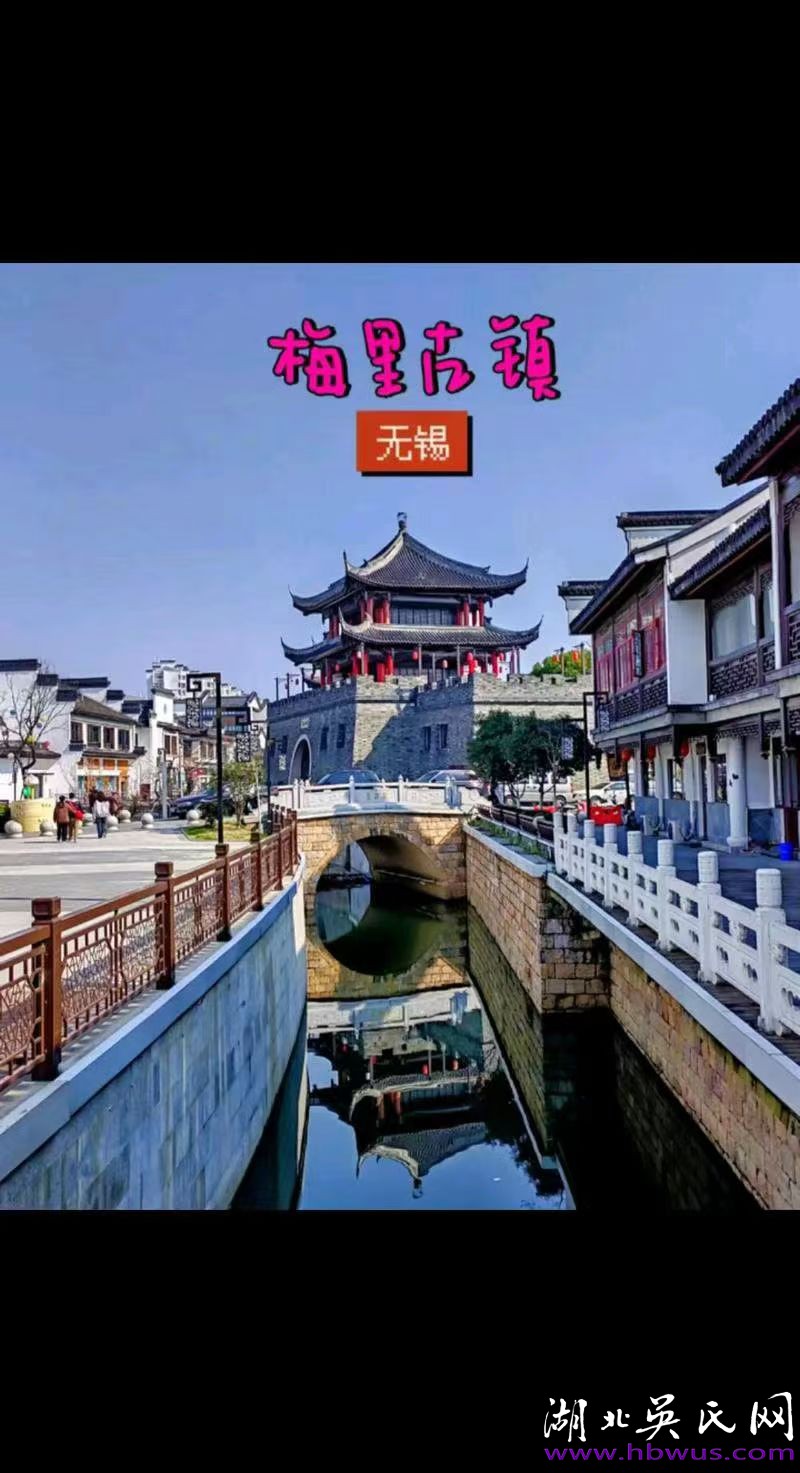

梅里古镇,位于江苏省无锡市新吴区,是商末周太王古公亶父的长子泰伯为了避让王位,南迁江南时建立的“勾吴之都”,历经25代吴王传承,历时600余年。栓马于枯树桩,到第二天清早,见枯树枝上梅花朵朵,梅花在风中摇曳绰约多姿。在严寒的冬季,当万物凋零,大地沉寂之时,梅树却以它独特的风姿,傲然绽放于枝头,展现出一种不屈不挠、迎难而上的生命力。于是“蛮村”更名为“梅里”之名,梅里古镇古代称“蛮村”。为了纪念泰伯对这片土地的热爱和贡献,将“蛮村”更名为梅村。泰伯喜爱梅花,曾带领群众广植梅花树,以陶治情操。并保留了诸多与梅花相关的地名,如梅花港、梅花桥和梅花街、吴氏族徽等,这些都承载着人们对泰伯的敬仰与怀念。梅里古镇被誉为“至德名邦”、“江南第一古镇”和“中国二胡之乡”,是华夏吴文化的发源地。

早在三千二百多年前,西周古公亶父周太王长子泰伯,为了顾全大局放弃了王位,携二弟仲雍从陕西岐山奔赴荆蛮之地。在“蛮村”定居后,泰伯、仲雍于公元前12世纪建立,作为吴国政治中心长达数百年。并修筑城池,根据《括地志》记录,梅里城三里二百步,外廓三百里,显示了其作为早期政权中心的规模。从俗而化,将中原文化传播到荆蛮之地,兴修水利,由吴泰伯开凿的伯渎河,伯渎河不仅是江南最早的人工河之一,还在吴国的逐渐强大中发挥了关键作用。如今的伯渎河与一座座古朴的小桥横跨于潺潺的流水之上。清澈见底,发出轻柔而悠扬的声音,仿佛是大自然的低语,诉说着古镇的沧海桑田。伯渎河水婆娑起舞,与两岸的翠柳相映成趣。曲径通幽,引人步入这如诗如画的境地。唐代诗人李白曾赞誉梅村“稻田照日如明镜”印证了其农业繁荣景象。勾吴之国,由此发端;代代相传,终成一邦。大江南北、太湖之滨都受到泰伯谦让和开拓精神的导化,渐渐的成为衣冠礼乐之邦。开启了吴文化发展先河。这一举措奠定了江南地区文明的基础。

“尚德、务实、开拓、创新”的吴文化精神由此发端、源远流长。因此,孔子称其为“至德”,司马迁的《史记》有三十世家,泰伯世家位列“第一世家”,东汉恒帝敕令建墓立庙。散居在世界各地的吴氏至德后裔,慕名而来“江南第一古镇梅里”以各种形式归宗祭祖,形成了闻名于世的泰伯庙会。

梅里,作为“江南第一古镇”,作为吴文化发源地。梅里拥有泰伯庙、伯渎河等标志性历史遗迹,现存建筑融合明清风格与江南水乡特色。并入选2025年春晚无锡分会场。梅里不再是一个简单的地名,它承载着对泰伯开拓创新精神的纪念,以及自然景观对地名文化的影响。古时称“蛮村”体现原始风貌,更名"梅里”则突出梅花特色与吴文化纪念意义。为纪念泰伯的功绩,“梅里”一名正式确立于东汉时期,据《后汉书》记载,东汉明帝将“蛮村”更名为“梅里”,寓意“梅花盛开之地”。此名称沿用至今,成为江南地区吴文化的重要象征。它已经成为了一种象征,一种力量,激励着每一个吴氏后人不断前行。

汉川市泰伯文化传播有限公司

2025年4月15日

图文:吴腊保

编发:吴德泉

审稿:吴小艾

审核:吴合林