湖北吴氏网

当代吴氏名流(125)—记吴藻溪先贤

当代吴氏名流(125)

千秋盛业幸躬逢

——记学者、哲学家和进步的社会活动家吴藻溪先贤

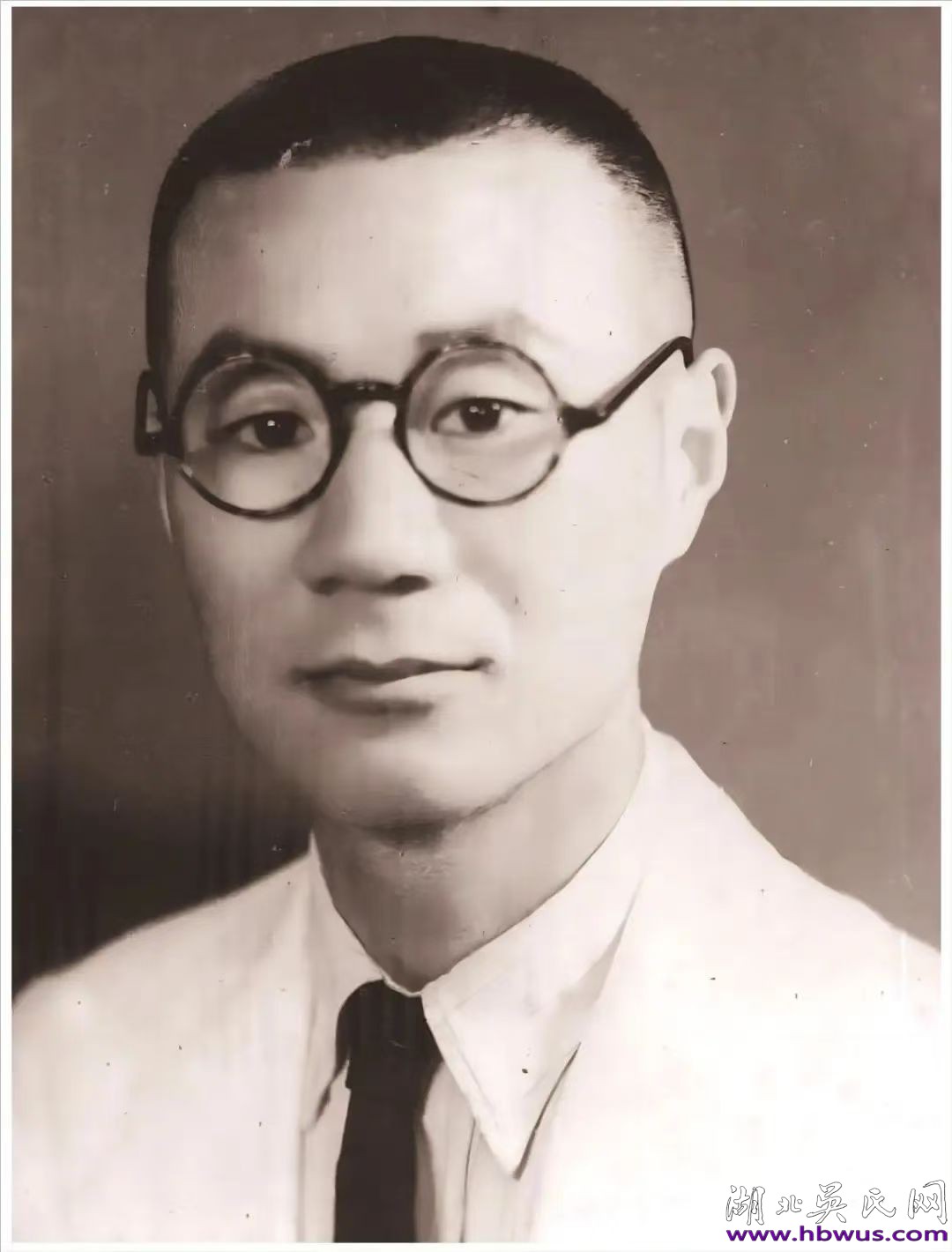

吴藻溪先贤,1904年6月6日出生于湖北崇阳县南乡峰堡(现为:崇阳县青山镇水库村)老屋畈,1979年12月23日辞世于上海,享年75岁。

他1923年就读于武昌楚材中学,经介绍加入:国民党反帝国主义大同盟及中国济难会。1924年,就读于(湖北)省立国学馆。1927年3月返回崇阳,在县农会主席、共产党人彭志领导下开展

“农运”工作。同年退出国民党。1930年赴日留学,先后入东京帝国大学和早稻田大学,攻读哲学、法学、社会学、农学等课程。1933年回国后任:中国大学、朝阳大学农业经济学及经济统计学教授、中国大学政治经济研究室主任,北平育人外国语学校教员。1934年,为提倡自然科学,与唐嗣尧、王良骥、薛云鹏在北平发起成立“世界科学社”,主编《科学时报》。1939年任:《新华日报》副刊主编,创办《新华日报》科学副刊,主编“自然科学”专栏。1945年作为主要发起人,成立了“中国科学工作者协会”。1946年5月4日,作为重要发起人与许德珩先哲等发起成立九三学社,他亲自起草《九三学社缘起》、《成立宣言》、《基本主张》、《对时局主张》,并担任理事、常务理事,上海分社组织委员会主任。在重庆曾参与发起中国民主宪政促进会,参加中国民主同盟,并任民盟总部设计委员。

后到上海参加中共领导的地下军事、政治外交、文化教育等方面的工作。1948年,吴克坚先贤(中共上海局委员,负责党的地下工作)指示他以九三学社成员的身份,在中共上海局策反工作委员会书记张执一、委员李正文的领导下,与黄竞武等策反闸北到江湾一线国民党武装。

1949年9月,作为九三学社5名代表之一,他应邀参加中国人民政治协商会议第一届全体会议。1958年,被错划成“右派”,下放改造。1971年10月,“转押”崇阳原籍监管劳动。

1978年4月,“右派”问题终于改正,被安排在湖北文史馆工作,1979年调回上海文史馆。

他的历史贡献主要包括以下几个方面:1.教育和人才培养:吴先贤在多个城市和地区创办了学校,如重庆私立农村合作函授学校、重庆战时工商讲习班等,在自然科学和技术教育领域培养青年人才。

2.在“抗日”战争期间,吴先贤积极参与“抗日救亡”活动,包括组织农民协会、妇女协会,以及通过《科学时报》和其他平台宣传“抗日”和科学的理念。

3.在新中国成立前,吴先贤参与了多次反对内战、争取和平的示威和活动。

4.他在《新华日报》上开设了“自然科学”专栏,发表了多篇文章,强调科学在社会发展和人民生活中的重要性,并推动了科学知识和文化的普及。

1949年9月,出席中国人民政治协商会议第一届全体会议的九三学社代表合影。前排左起:黎锦熙、许德珩、袁翰青;后排左起:叶丁易(候补代表)、吴藻溪、薛愚。

5.他参与了多个政治和社会组织的创建,如九三学社、“民盟”等,并在其中担任重要职务,还参加了政治协商会议,为中国的政协工作做出了贡献。

6.政治立场坚定:即使被错划为“右派”,遭受误解和困难的时期依然坚信共产党,为中华民族统一战线的工作做出了积极的奉献!

吴藻溪先贤说过:“千秋盛业幸躬逢”,这句话反映了他对国家和民族大义的追求,以及对民主、科学与进步的追随和对国家、民族的热爱;他不仅是一位学者和哲学家,而且是一位进步的社会活动家。在逆境中,他始终坚持真理,不屈不挠,最终用他的一生诠释了这句话的深刻含义。

吴先贤的一生是充满革命热情和牺牲精神的一生,他的贡献不仅体现在直接的社会和政治活动中,也体现在他对教育和文化发展的长远影响上。

吴藻溪先贤:您是中国共产党的挚友、统一战线的优秀代表,更是华夏吴氏的骄傲!

吴忠祥搜集整理于昆明

2025年4月6日

作者简介:

吴忠祥, 名祯祥、字铭,1952年4月生,湖北通城县大坪乡易畈村人,大专文化。二十世纪六七十年代,在本村当“乡村医生”,后在咸就读,毕业后在咸宁地区(市)卫生局(卫生健康委员会)工作至退休。因勤于笔耕爱好写作,而被巜中国中医药报》聘为:驻地记者,国家《健康报》、《湖北日报》、《咸宁日报》等多家媒体聘为:通讯员。其利用业余时间无偿为全市医疗卫生系统的工作“鼓与呼”。工作三十年间,在上述报刊杂志发表文章200余篇,有多篇作品在国家和省、市报刊或专题(专栏)征文(参赛评选)中分获二、三等和优秀、鼓励等奖项。退休后,咸宁市卫生局鼓励并支持其编辑出版《卫生情结》吴忠祥作品集一书。近两年,又在《湖北吴氏网》发表“当代吴氏名流”、“与吴氏有关的成语典故”系列及游记、政论文、对联等作品160余篇。

图文:吴忠祥

编发:黎 曙

审稿:吴小艾

审核:吴合林